1. 신성한 선택과 문화적 우월함 선민사상과 중화사상의 기원

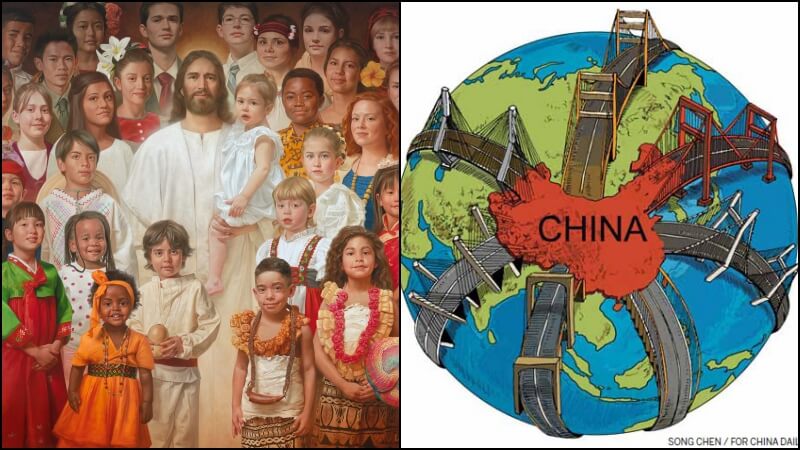

선민사상은 초월적 존재인 신의 '선택'에 기반합니다. 고대 이스라엘 민족은 야훼(여호와)가 자신들을 특별히 선택했다는 믿음을 바탕으로 정체성을 형성했습니다. 이는 구약성경의 여러 부분, 특히 출애굽기 19장 5절 "너희가 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되리라"에서 명확히 드러납니다.

반면 중화사상은 신의 선택이 아닌 '문화적 우월성'에 기초합니다. 고대 중국인들은 자신들이 세계의 중심(中)에 위치하며 문명화된 나라(華)라는 인식을 갖고 있었습니다. 이들에게 중화(中華)란 야만적인 주변 민족들과 구별되는 세련된 예악(禮樂) 문화를 가진 문명의 중심이었습니다.

2. 배타성과 포용성의 차이

선민사상은 본질적으로 혈통적, 종교적 배타성을 띱니다. 유대 민족에게 선민의 지위는 대체로 혈통을 통해 전해지는 것이었고, 외부인이 이 공동체에 완전히 편입되는 것은 쉽지 않았습니다. 이러한 배타성은 유대 민족이 오랜 디아스포라(이산) 기간에도 정체성을 유지할 수 있게 한 요소이기도 합니다.

중화사상은 이와 달리 문화적 포용성을 지닙니다. "화이부동(華夷不同)"이라 하여 중화와 이적(夷狄, 야만인)을 구분했지만, 이는 혈통보다는 문화적 기준에 따른 것이었습니다. 누구든 중화의 문화와 예법을 받아들이면 중화의 일원이 될 수 있다는 '문화적 동화'의 가능성을 열어두었습니다. 이는 "이적이 중국에 들어오면 중국이 되고, 중국이 이적에 들어가면 이적이 된다(夷入中國則中國之, 中國入夷則夷之)"는 고사에서도 드러납니다.

3. 사명과 질서의 관점

선민사상은 '사명'을 강조합니다. 선택받은 민족으로서 유대인들은 단순히 특권을 누리는 것이 아니라, 하나님의 율법을 지키고 "열방의 빛"이 되어야 하는 소명을 부여받았습니다. 이 사명은 종종 고난과 시련을 동반했으며, 이것이 유대교 사상에서 '고난받는 종'의 모티프로 발전했습니다.

중화사상은 '질서'에 방점을 둡니다. 중화의 천자(天子)는 천명(天命)을 받아 세계의 질서를 유지하는 역할을 맡았습니다. 중화 문명의 중심에서 예악을 통해 천하를 다스리고, 문명의 빛을 사방으로 퍼뜨리는 것이 중화의 역할이었습니다. 이는 "천하를 공평하게 하라(天下爲公)"는 유교적 이상에서 잘 드러납니다.

4. 두 사상의 현대적 변용과 영향

두 사상은 현대에도 각각의 문화권에 깊은 영향을 미치고 있습니다. 선민사상은 현대 이스라엘 국가의 건설과 유지에 이데올로기적 기반을 제공했으며, 미국의 '명백한 운명(Manifest Destiny)' 같은 서구 식민주의 이데올로기에도 영향을 주었습니다.

중화사상은 현대 중국의 국가 정체성과 외교 정책에 여전히 영향을 미치고 있습니다. '중국몽(中國夢)'이나 '천하체계' 같은 현대적 개념에서 중화사상의 흔적을 발견할 수 있으며, 중국이 세계 질서의 중심으로 복귀하려는 열망의 문화적 근간이 되고 있습니다.

4. 혼종적 구성의 한국인

한국인은 오랫동안 다음과 같은 선민적 내러티브를 구성해왔습니다. 신의 혈통이라는 단군 신화를 비롯하여 외침과 식민지배 분단 등 전쟁 속에서도 끊임없이 살아남고 부흥하였죠. 이는 고난을 통해 정화된 민족이란 도덕적 선민 서사로 연결됩니다. 이런 흐름은 히브리식 선민사상과 상당히 유사해 보입니다.

반면 역사적으로 중화의 문명 질서에 속하며 동시에 독자적 정체성을 고수하려는 중화사상의 파생형 혹은 반영형의 기질도 보입니다. 조선 시대 유교국가적 정체성이 한 예입니다. 조선은 명나라의 문명 질서를 계승한 유교 중심국임을 자처하였습니다. 청나라를 오랑캐로 간주하고 자신들을 소중화라고 인식한 가운데 우리 것이 더 정갈하고 도덕적이란 관념이 내재되어 있죠. 이는 문명과 야만의 구도로 세계를 이해하는 중화적 자기중심성의 한국형 버전으로 볼 수 있을 것 같습니다.

결과적으로 한국은 피해의식과 우월감이 공존합니다. 우리는 힘이 없지만 위대해, 소국이지만 문화적 윤리적으로는 대국 등, 그래서 한국 앞에 대를 붙여서 대한민국이라고 한 것인지 모르겠네요. 늘 복잡한 정체성을 갖고 있는 것 같긴 합니다.

마지막 마무리

선민사상과 중화사상은 모두 자기 문명을 특별하게 여기는 '특수성'의 사상이지만, 궁극적으로는 보편적 가치를 지향한다는 공통점이 있습니다. 선민사상은 유일신 신앙의 보편화를, 중화사상은 예악 문화의 보편화를 목표로 했습니다.

오늘날 글로벌 시민의식이 강조되는 시대에, 이러한 문명 중심적 사고는 비판의 대상이 되기도 합니다. 그러나 다른 한편으로는 각 문명이 인류 공동의 유산에 기여한 특수한 가치를 인정하고, 다양성 속에서 조화를 모색하는 새로운 패러다임이 요구되고 있습니다. 선민사상과 중화사상의 비교 연구는 단순한 역사적 고찰을 넘어, 다문화 시대의 공존과 상호 이해를 위한 지혜를 제공해줄 수 있을 것입니다.

🔗 함께 읽으면 좋은 글

'인문 창고 > 사유하는 방' 카테고리의 다른 글

| 쿠바의 국민 종교 산테리아교에 관하여 (0) | 2025.06.07 |

|---|---|

| 색깔 논쟁 그만 카리나와 홍진경은 죄가 없다 (3) | 2025.06.04 |

| 페다고지의 정의와 유사한 용어들 (0) | 2025.06.03 |

| 비열함의 미학에 관하여 (1) | 2025.05.28 |

| 반복과 변증법의 연관성 (1) | 2025.05.24 |

댓글